Debemos reflexionar sobre los efectos en nuestros hijos despues de estar encerrados por dos años y que aun se perciben

Por Mtro. Ramón Esparza Díaz

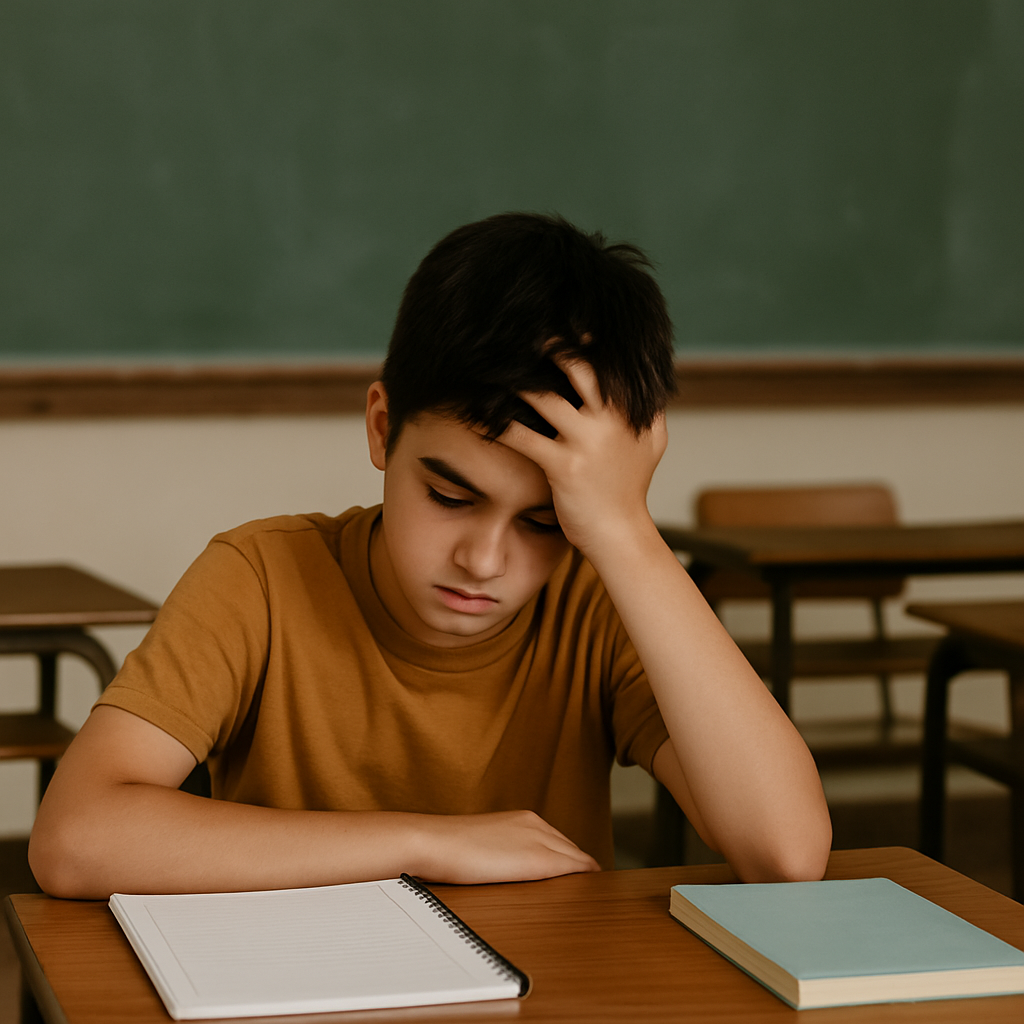

A tres años de haber concluido el encierro forzado por la pandemia de COVID-19, el sistema educativo sigue enfrentando profundas consecuencias que afectan, en particular, a nuestros estudiantes. La pandemia no fue solo una crisis de salud pública, sino también una crisis educativa, emocional y social sin precedentes. Hoy, cuando las aulas han reabierto sus puertas y muchos intentan retomar la «normalidad», emergen con claridad las secuelas del confinamiento, siendo el bajo rendimiento académico una de las más evidentes y preocupantes.

Durante el confinamiento, la educación migró de forma abrupta al espacio virtual. Lo que en algunos contextos parecía una transición viable, en muchos otros resultó ser una barrera insalvable. La desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos profundizó las brechas educativas ya existentes. Miles de estudiantes carecían de computadoras, conexión a internet o incluso de un espacio adecuado para estudiar. El aprendizaje se volvió fragmentado, intermitente y, en muchos casos, meramente simbólico.

Este escenario derivó en una pérdida significativa de aprendizajes esenciales. Evaluaciones posteriores al confinamiento han revelado que gran parte del estudiantado presenta un dominio deficiente de habilidades básicas como la lectura comprensiva, la escritura estructurada o el razonamiento matemático. Muchos estudiantes avanzaron de grado sin contar con los conocimientos previos necesarios, lo que provocó un efecto acumulativo de rezago académico. Este bajo rendimiento se hace más notorio en los niveles medio superior y superior, donde las exigencias son mayores y las consecuencias del desfase más marcadas.

A esto se suma un desgaste emocional profundo. El confinamiento generó aislamiento, ansiedad, depresión y, en muchos casos, pérdida de motivación. El vínculo afectivo con el aprendizaje se debilitó. Para muchos jóvenes, la escuela dejó de tener sentido, y en algunos casos, se convirtió en una carga más que en una oportunidad. El retorno a clases presenciales no revirtió automáticamente este fenómeno; de hecho, muchos docentes han señalado una disminución en la participación, en la atención sostenida y en el compromiso escolar.

Frente a este panorama, no basta con diagnosticar el problema: es necesario replantear nuestras prácticas educativas. El énfasis debe estar en la recuperación académica y emocional. Es urgente implementar estrategias de nivelación escolar, tutorías personalizadas y programas de reforzamiento con un enfoque humano y empático. Pero más allá de lo técnico, la tarea es también ética: se trata de comprender que nuestros estudiantes han atravesado una experiencia traumática y que no pueden ni deben ser evaluados bajo los mismos criterios de antes.

A pesar de todo, no todo es pérdida. Muchos estudiantes demostraron una capacidad de adaptación admirable. Algunos desarrollaron habilidades de autoaprendizaje, manejo del tiempo y resiliencia frente a la adversidad. Esto nos indica que, con el apoyo adecuado, hay posibilidades reales de reconstrucción. Pero esa reconstrucción no puede quedar solo en manos del estudiante: exige el compromiso de la comunidad educativa en su conjunto, incluyendo autoridades, docentes, familias y especialistas en salud mental.

En conclusión, tres años después del encierro por COVID-19, nuestros estudiantes siguen enfrentando los efectos de una crisis global que impactó directamente en su formación, en su rendimiento académico y en su salud emocional. Reconocer este hecho es el primer paso para actuar con justicia y responsabilidad. Hoy más que nunca, el sistema educativo necesita humanizarse, flexibilizarse y centrarse en las personas. Solo así podremos avanzar con sentido, sin dejar atrás a quienes más nos necesitan: nuestros jóvenes.